技術コラム / Column

- タグ一覧

-

- ターゴインパルス式水車

- "小水力発電所 小型 ステンレス 新設"

- 小型

- 緊急遮断ゲート

- 除塵機

- ローラーゲート

- 新設

- 背面降下前面搔揚式

- 排水機場

- 水力発電所

- 系統連系盤

- ワイヤーロープウインチ式開閉装置

- 流水遮断機能

- 小水力発電所

- 農業用水利用

- 横軸フランシス水車

- 移動ワイヤーロープ式

- 固定式

- ロータリーチェーン式

- 跳ね上げ構造

- 圧力式

- 水位差

- 無電源

- リレーシーケンス

- コンベヤ内蔵

- コンベヤ別置き

- 屋内筐体

- 屋外筐体

- ステンレス

- コンベヤ

- バースクリーン

- ネットスクリーン

- レーキアーム

- ロータリー式

- タブレット操作

- 水圧鉄管

- 発電監視システム

- 放流警報

- 操作卓

- PLC制御

- 電動開閉装置

- 橋梁

- 合成床板

樋門管理の課題と自動化・遠隔化の方法を解説!

2025/04/24

河川や水路において、水位や流量を調整する重要な役割を担う樋門。しかし、その操作は、操作員の負担や災害時の危険性など、多くの課題を抱えています。

本記事では、樋門の定義や役割、そして手動操作における問題点や災害時の対応の難しさなど、樋門操作の現状と課題について詳しく解説します。

さらに、これらの課題を解決するための有効な手段である、樋門操作の自動化方法についてご紹介。機械的な対応から電気(制御)的な対応、IoT技術を活用した自動開閉まで、様々な自動化方法を解説します。

樋門操作の現状と課題

樋門(ひもん)は、普段は水路の水を河川に流し、大雨の時には川の水が水路に逆流するのを防ぐ、重要な役割を果たしています。

しかし、近年の激甚化する災害、少子高齢化、樋門自体の老朽化など、様々な課題が存在し、樋門操作にはいくつかの解決すべき課題があります。

樋門の管理と緊急時の責任所在の問題

従来、樋門の操作は、本来の管理者である都道府県ではなく、地元の市町村が委託を受けて行ってきたという現状があります。これは、本来都道府県が負うべき責任を市町村が担っているという構造であり、災害時の責任の所在が曖昧になる可能性をはらんでいます。

また、樋門の操作は、水位の状況を常に監視し、適切なタイミングで開閉する必要があるため、非常に難しい判断が求められます。近年、豪雨災害が増え、水位が急激に変化することが多くなったため、操作の判断や作業はさらに困難になっています。

さらに、操作自体が高水位の川辺での作業であり、転落などの危険を伴うため、作業員の安全確保が大きな課題です。加えて、高齢化や人口減少により、地域住民や消防団など、操作を担う人が不足しているという問題も深刻化しています。

災害時の対応の難しさ

災害時には、樋門の適切な操作が、浸水被害の軽減に大きく影響します。しかし、災害時には以下のような理由から、樋門の操作が難しくなる場合があります。

- 停電

停電が発生すると、樋門の操作に必要な電源が確保できなくなる場合があります。 - 情報伝達の遅延

災害状況に関する情報伝達が遅れると、適切な操作判断が遅れる可能性があります。 - 水位の急変

近年では、豪雨災害の激甚化により水位の急変が増加し、操作の判断や作業がより困難になっています。

これらの課題を解決するためには、樋門の遠隔操作や自動開閉システムの導入など、人手に頼らない対策を進める必要があります。

樋門操作を自動化・電動化する方法とは

樋門操作の自動化・電動化は、従来の課題を解決し、より安全で効率的な河川管理を実現するための重要な手段です。自動化・電動化には、主に以下の方法があります。

樋門の機械的な構造で対応

フラップゲート型の樋門とすることで、機械的な仕組みで自動的に開閉を行う方法があります。

フラップゲートは、水の流れが片方向にしか進まないように設計されており、水の流れを一方向に制御することができます。また、水位によって自然と自動で開閉制御を行うことで、人手による操作を削減することができ、水害などの非常時も水位変化により、自然と逆流防止ができるので、電力や通信設備が不要です。危険な状況下での作業を回避できるため、安全性に優れた構造です。

電動化・遠隔化

電動化を前提として、電気的な制御によって自動化を行う方法です。水門ゲートの開閉を電動化することで、誰でも容易に、かつ遠隔操作で水門ゲートを開閉できるようになります。

現場電動化

電動化とは、従来ハンドルなどの手動操作で行っていたゲートの開閉を、電気の力で行う仕組みのことです。

電動化により、重いハンドルを回すといった手作業が不要になるため、作業員の肉体的負担を大幅に軽減できます。また。スイッチやボタンといった簡単な操作でゲートの開閉が行えるため、迅速かつ正確な操作が可能になります。

一方で、遠隔操作ではないため、緊急時にも現場で操作を行う必要があります。また、停電時でも稼働するための動力源のバックアップなども検討する必要があります。

遠隔制御無線化(特殊回線)

樋門の遠隔制御無線化は、各樋門からおよそ500m~1kmの範囲内で、現場に赴くことなく離れた場所から樋門の操作を可能にする技術です。この方式の導入により、豪雨などの危険な状況下での作業を回避できるため、作業員の安全性を向上させることができます。また、複数の樋門を遠隔で一元的に管理することで、操作の効率化を図ることが可能です。さらに、特殊な回線を用いることで、比較的安価にシステムを構築でき、運用にかかるランニングコストも抑えられるという利点があります。

また、キャリア回線による遠隔制御・監視を行うことも可能です。複数箇所の樋門を一括して集中監視することができ複数の大きなシステム(5か所以上)になるとキャリア回線が適切となります。

ヤマウラが提供する樋門の自動化と遠隔化のポイントを解説!

災害対策や省人化の観点から樋門を自動化、遠隔化する際は下記のような場合が考えられます。

手動の樋門 ⇒ 電動or自動or遠隔

電動化された樋門 ⇒ 自動or遠隔

自動化・遠隔かであれば、災害時に危険な現場で操作をする必要がございません。

ヤマウラでは、両者の樋門の自動化・遠隔化に関して、新規設置や更新時の場合と、既設の樋門の省人化をご検討の場合で、それぞれ最適な方式をご提案できます。

新規設置・更新の場合:フラップゲート式樋門による機械的な自動化

フラップゲート式樋門は、動力や通信設備を必要とせず、水位変化に応じて自動的に開閉するため、以下のような強みがあります。

- 省力化:人手による操作を大幅に削減できます。

- 逆流防止: 水の流れを一方向に制御し、逆流を防ぎます。

- 高い安全性: 危険な状況下での作業を回避できます。

- 静音性: 油圧シリンダーによる保持機構により、開閉時の騒音を抑制します。

- コスト面: 機械的な構造のため、電気設備や通信設備の導入・維持コストがかかりません。

フラップゲート式樋門は、特に逆流防止を重視する箇所や、電源の確保が難しい場所への設置に適しています。電動化せずとも、水位状況に合わせて自動で開閉するため、非常に優れています。

しかし、設置には土木工事が必要となります。このため、既存の樋門をフラップゲートに更新する場合は樋所にコストがかかるため、新設時や災害復興時に検討すると最もメリットがございます。

既設の樋門の場合:遠隔化による効率化と安全性向上

既設の樋門を省人化し、より安全かつ効率的に管理したい場合には、遠隔化が有効な手段となります。現場で開閉を行う形の電動の樋門に関しても遠隔化することによって災害時の体制強化、安全対策につながります。

- 電動化

手動操作の負担を軽減し、迅速かつ容易なゲート開閉を実現します。既存の樋門に追加工事で電動化することが可能です。 - 遠隔化

現場に行かずに離れた場所からゲート操作や監視が可能となり、豪雨時などの危険な状況下での作業を回避し、複数箇所の樋門を集中管理することで効率的な運用が実現します。特殊回線を利用することで、比較的安価に導入・運用できる場合があります(距離に制限あり)。

当社では、既設の樋門の状態や管理体制、災害リスクなどを考慮し、最適な電動化・遠隔化システムをご提案いたします。

このように、当社では、フラップゲート式樋門による自動化と、遠隔化という二つの側面から、お客様のニーズに合わせた樋門管理を提供いたします。

ヤマウラだから製作できる樋門・水門

各種水門・樋門の製作、対応可能!

長野県駒ケ根を拠点とする製缶加工メーカーのヤマウラでは、長年の製缶技術や豊富な実績を活かし、設計から現地据え付けまで一貫してお任せいただけます!

スライドゲート、ローラーゲート、転倒ゲート、フラップゲート等、多数の水門の製作実績があり、設置予定場所の現地調査を含め、水門・ゲートの設計提案も得意としております。

設計段階から対応可能!

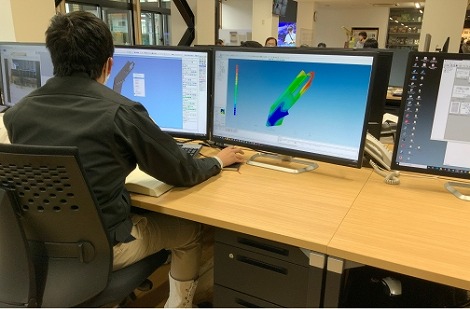

当社ヤマウラは、豊富な提案実績をもつ設計エンジニアや有資格技術者が多数在籍しております。

設置する箇所の土木構造(水路径間、水路高)や設計条件(設計水深、操作水深、洪水水位、堆砂高等)等をご教示いただけますと、性能はもちろんのこと、安全、コスト、デザイン、納期、自社製造の強みを生かし様々な要望にお応えすべく、色々なご提案させていただきます。

樋門・水門に関する製品事例

続いて、実際に当社が製作した水門・樋門の製品事例・電動化事例をご紹介いたします。

工場排水緊急遮断ゲート

こちらは工場の排水がオーバーフローした際の流出防止用ゲートになります。

客先の希望で四方水密・塗装仕様にて納入させていただきました。

製作決定から納入まで約2週間で完成したゲートです。

弊社では経験豊富な設計・現場技術者が常駐しておりますので緊急時の対応にも自信があります。

>>詳細はこちら

水門ゲート機機側操作盤 取替工事

湖出口から流れ出る水を制御するための、水門を操作する機側操作盤の更新工事中の写真になります。本工事では1号ゲートから3号ゲートまでの3門分の機側操作盤の取替を実施しました。

水門遠隔操作化工事

こちらは農業用水を管理されている土地改良区様へ納入した遠隔操作盤による遠隔操作化工事事例です。水路を管理されている監視人の方が、台風や洪水時に水路付近まで行き水門を操作しなければならず、過酷で大変危険な作業を実施されていらっしゃいました。そこでお客様からなんとかならないかとご相談を受け、当社から水門の遠隔操作化をご提案いたしました。

屋外仕様の遠隔操作盤を設置し、屋内からでも遠隔操作できるように工事を行った結果、安全で快適な水門操作を実現することができました。

>>詳細はこちら

遊水地管理システム

こちらは、遊水地管理システムです。

遊水地管理システムは、大雨等による河川の出水時における樋門等の管理設備をセンターから一括集中管理・操作を可能にするシステムになります。

パソコンの画面上で監視・操作を行うことができるので、作業員が洪水時に危険現場で作業をする負担を軽減することができます。

樋門のことなら、ヤマウラまで!

樋門にお困りの方は、インフラ技術ナビ.comを運営するヤマウラエンジニアリング事業部までお問い合わせください!

関連した技術コラム

水門ゲートを開閉する仕組みと構造とは?水門設計・製造メーカーが徹底解説!

水門を設計する際は、機能性や安全性など、様々な観点から総合的にバランスが取れた設計にしなければなりません。そのためには、最適な水門ゲートや開閉装置の種類を選定する必要があります。ここでは、水門の役割や仕組み、構造から、水門やゲート開閉装置の種類、水門設備を製造する上で重要なポイントまで、まとめてご紹介いたします。

2023/09/05

水門と樋門の違いとは?

河川などの水流を制御、分断するために利用される水門。この水門の種類や構造によって、水流を効率良く制御できるかどうかに影響がでます。そのためにも、製作工程と注意点を事前に知っておくことが必要です。

2023/11/02

【コラム】省人化・自動化を実現する小水力発電の取水設備のポイント

取水設備の付帯設備を電動化することで、小水量発電の設備の自動化・省人化を実現することができます。

この記事では、これらの付帯設備をどのように電動化すれば良いのか、そのポイントについて解説いたします!

2021/12/08

関連リンク

関連リンク

「高品質」「顧客満足度の向上」をモットーとして、さまざまなサービスを展開しています。